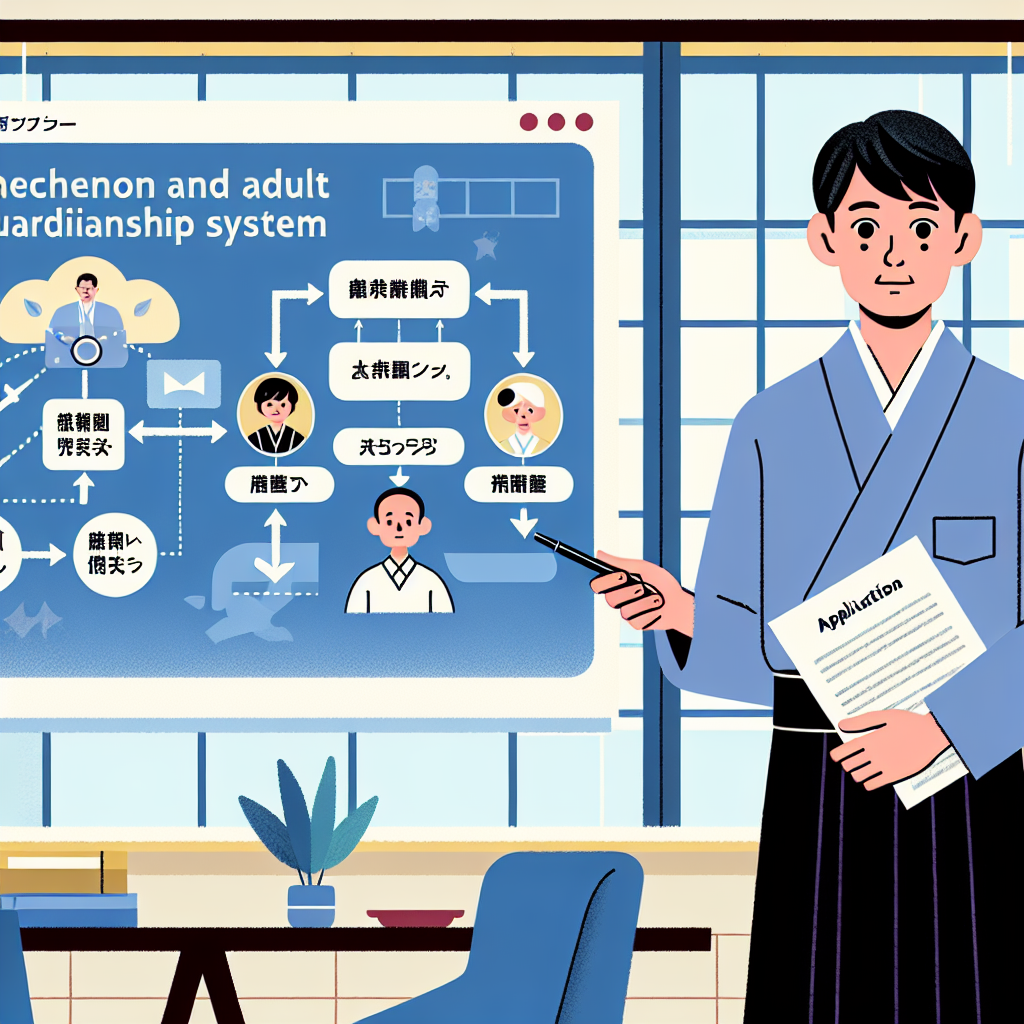

成年後見制度の概要とは

成年後見制度は、高齢者や障害者など判断能力が十分でない方の権利を保護し、適切な生活支援を行うための制度です。この制度は、本人の権利を守りつつ、必要に応じて法律的なサポートを提供します。制度の対象者には、判断能力が不十分になった方が含まれ、医療や福祉だけでなく、財産管理や法律行為の代理も行います。

成年後見制度の種類

法定後見制度

法定後見制度は、家庭裁判所の審判により開始されるもので、後見人・保佐人・補助人のいずれかが指定されます。判断能力の程度に応じて分類され、それぞれの役割や権限が異なります。

後見開始

判断能力がほとんどまたはまったくない場合に適用されます。後見人は、本人の財産管理や重要な法律行為の代理人となります。

保佐開始

判断能力が不十分な場合に選択され、保佐人が本人の財産管理や法律行為を補助します。ただし、一定の取引は本人の同意が必要です。

補助開始

判断能力が部分的に不十分な場合に適用され、補助人が本人の財産管理や法律行為をサポートします。本人の同意は基本的に必要ですが、状況に応じて柔軟に対応されます。

任意後見制度

任意後見制度は、自らの意思で後見人をあらかじめ定めておく制度です。本人が判断能力を十分に有している間に契約を結び、将来判断能力が低下した場合に備えます。契約は、契約内容に応じて家庭裁判所の監督下で実行されます。

成年後見制度の申立方法

申立人と申立の流れ

申立人は、本人の親族、福祉関係者、または本人自身が行うことが可能です。申立は、住所地または本人の現在地を管轄する家庭裁判所に対して行います。申立書には、本人の状況や資産情報、申立人の関係性などを詳細に記入し、必要な資料を添付します。

必要な書類と準備

申立書のほかに、本人の戸籍謄本、診断書または医師の意見書、本人や申立人の本人確認書類、財産目録などが必要です。書類は正確に揃えることが重要です。診断書には、本人の判断能力の状態を明確に記載してもらう必要があります。

申立ての手続き

家庭裁判所に必要書類を提出します。裁判所は、提出資料をもとに審査を行い、本人の判断能力や適正性を審理します。必要に応じて、本人や関係者の面談や鑑定が行われることもあります。審査の結果、後見開始や保佐・補助の申立てが認められると、裁判所からの決定書が発行されます。

成年後見制度の利用にあたっての注意点

制度利用にあたっては、本人の尊厳と意思を尊重することが最も重要です。制度の運用や後見人の選任には慎重さが求められ、適切なサポート体制の整備が必要です。また、申立てや制度利用の過程では、専門家や行政機関への相談も検討しましょう。

成年後見人の役割と法律的義務

後見人は、本人の財産を適切に管理し、法律行為を代理します。これには、預金の管理や不動産取引、契約の締結などが含まれます。法的には、後見人は本人の最善の利益を追求し、適切な報告義務もあります。後見人の活動は、家庭裁判所に報告し、監督を受ける必要があります。

まとめ

成年後見制度は、判断能力の低下した方を守り、適切な支援を行うための重要な仕組みです。制度の種類や申立の手順を理解し、本人の意思を尊重した適切な支援を行うことが求められます。制度利用の際は、専門家の意見や行政機関のサポートも活用しましょう。

利用者や家族の声と、さらなる詳しい情報

「制度を利用し、本人の生活が格段に安定しました。家族の負担も軽減され、安心して介護を続けられています。」(利用者の家族の声)

「専門家のサポートを受けてスムーズに申立てができました。不安もありましたが、丁寧な説明とサポートで安心して任せられました。」(成年後見制度利用者)

もっと詳しく制度や申立方法について知りたい方は、専門の行政書士や弁護士、福祉相談窓口への相談をお勧めします。最新の情報や事例も積極的に確認し、本人にとって最適な支援を選択しましょう。