葬儀の基本的な流れとは何かを理解しよう

葬儀の流れは、初めて経験する方にとっては複雑に感じられるかもしれませんが、実は一定の段階に沿って行われます。最初に亡くなった方の死亡確認と事前の手続き、並びに通知が行われ、その後霊安所への搬送や安置が続きます。これらの段階を理解しておくことで、準備や対応がスムーズに進みやすくなります。

また、葬儀の準備にあたっては、葬儀社との打ち合わせや、規模、形式、予算などの調整も必要です。これらのポイントを押さえることで、安心して葬儀を進めることが可能になるのです。次に、葬儀の具体的な流れについて詳しく解説します。

葬儀前の準備と手続き

亡くなった後はまず、医師の診断による死亡確認を行います。特に病院や介護施設の場合は、医師から死亡診断書を受け取り、その後の手続きに必要となるケースが多いです。自宅で亡くなった場合や、直葬の場合には、葬儀社に連絡し、葬儀のスケジュール調整や必要な手続きを進めます。

また、死亡届の提出も重要なステップです。死亡届は通常、亡くなった日を含めて7日以内に役所に提出し、その後、火葬許可証が発行されます。この書類は火葬や埋葬のために不可欠であり、手続きの中で忘れずに行う必要があります。

葬儀の段取りと役割について

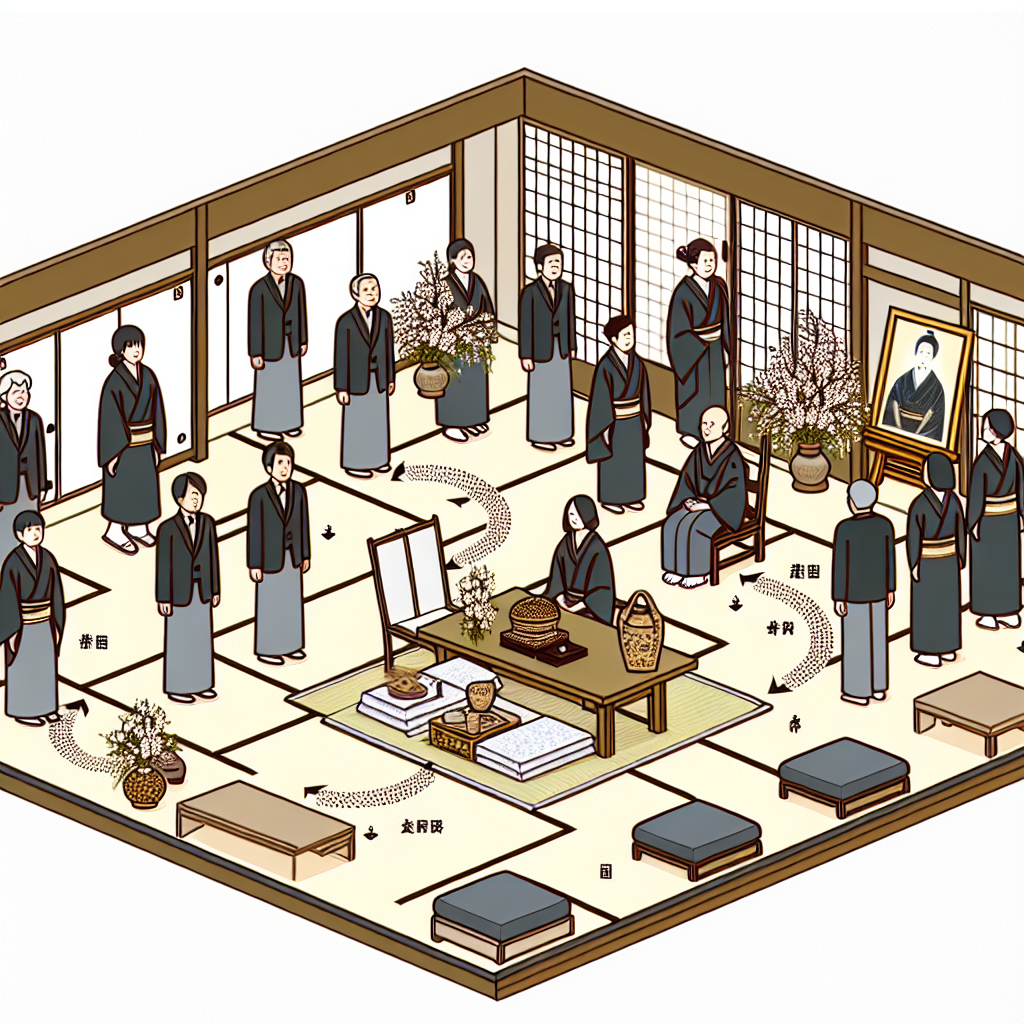

葬儀を円滑に進めるためには、いくつかの役割分担や段取りが重要です。喪主は葬儀全体の責任者として、参列者の対応や葬儀の進行を管理します。親族、親戚、友人、それに葬儀社のスタッフとの連携も不可欠です。

葬儀の形式(仏式、神式、キリスト教式など)によって、具体的な儀式の内容や流れは異なりますが、一般的な流れにはお別れの儀式、読経、焼香、遺族の挨拶、最後の別れの時間などが含まれます。準備段階でしっかりと打ち合わせを行うことが、スムーズな進行を助けます。

葬儀の具体的な流れ

葬儀当日には、朝から準備を始め、祭壇の飾りつけや受付の設置、式次第の確認を行います。お通夜、告別式、火葬、そして収骨へと続きます。

まずはお通夜です。夜通し亡くなった方の遺体と最後のお別れを行います。次に告別式では、故人とのお別れの言葉や祭壇への供物、花飾りを整え、読経や祈祷などが行われます。これらは宗教や宗派によって異なりますが、共通して大切な弔いの場です。

火葬場に移動して火葬を行い、その後収骨を行います。収骨とは、遺骨を骨壺に収める作業のことです。ここでの注意点は、適切な場所と方法で行うこと、遺族の意向を尊重することです。葬儀の最後には、四十九日や初七日などの法要を予定して、後の供養を行います。

葬儀後の手続きと供養について

葬儀が終わった後も、さまざまな手続きや供養が続きます。まず、火葬許可証や死亡届の提出に伴い、役所での手続きを完了させましょう。相続の手続きや、保険金、年金の届出も必要に応じて行います。

また、仏壇や墓地の準備、遺族の心のケアも重要です。法要の準備や、遺族や親族の意向を踏まえた供養の方法を検討しましょう。これらの後始末を適切に行うことで、故人の冥福を祈り続けることができます。

葬儀を成功させるためのポイントと注意点

葬儀を円滑に進めるためには、事前の準備と情報収集が不可欠です。葬儀社の選定は慎重に行い、信頼できるところを選びましょう。費用やサービス内容、宗派に合わせた式典を理解しておくことも大切です。

また、参列者や遺族の心情に配慮し、丁寧な対応を心掛けることもポイントです。突然のことで動揺することもありますが、落ち着いて行動できるよう準備をしておきましょう。葬儀後の手続きや法要も忘れずに行い、故人への最後のお別れと供養を大切にしましょう。

経験者の声ともっと詳しく知るには

実際に葬儀を経験した方々からは、「最初は不安だったが、葬儀社のサポートのおかげでスムーズに進められた」「宗派に合わせた儀式の内容に安心感を持てた」などの声が寄せられています。特に、事前の準備や段取りを把握していると、当日になって慌てることも少なくなります。

もっと詳しい情報や具体的なアドバイスを知りたい方は、専門の葬儀相談窓口や、信頼できる葬儀社のセミナーなどを積極的に利用しましょう。また、地域ごとの風習や法務についても理解を深めておくと、より安心して葬儀に望めます。

葬儀は、故人への最後の敬意と感謝を表す大切な儀式です。正しい流れを理解し、心を込めたお別れを実現しましょう。